DÉMARCHE D’ADAPTATION : deux communautés des Premières Nations se sont dotées d’un plan

Le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki en collaboration avec l’Institut de Développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL), ainsi qu’avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC), a mis sur pied un plan d’adaptation aux changements climatiques pour les communautés des Premières Nations d’Odanak et de Wôlinak. Il s’est joint à la Rés-Alliance alors qu’il entame la mise en oeuvre de ce plan.

Marc-André Demers, animateur de la Rés-Alliance est allé à la rencontre de Myriam Beauchamp, chargée de projets au Grand Conseil de la Nation Waban-Aki, pour discuter de leur démarche d’adaptation.

Wôlinak adhère officiellement au Régime de gestion des terres des Premières Nations : une première au Québec.

Wôlinak (Québec), le 2 octobre 2017 – Le 27 septembre 2017, la Première Nation des Abénakis de Wôlinak célébrait la signature de l’accord spécifique relatif à la Gestion des Terres des Premières Nations, faisant officiellement d’elle la première communauté autochtone au Québec à adhérer au Régime de Gestion des Terres des Premières Nations et ainsi, lui permettant d’acquérir une autonomie gouvernementale en matière de gestion des terres.

Wôlinak (Québec), le 2 octobre 2017 – Le 27 septembre 2017, la Première Nation des Abénakis de Wôlinak célébrait la signature de l’accord spécifique relatif à la Gestion des Terres des Premières Nations, faisant officiellement d’elle la première communauté autochtone au Québec à adhérer au Régime de Gestion des Terres des Premières Nations et ainsi, lui permettant d’acquérir une autonomie gouvernementale en matière de gestion des terres.

Il s’agissait de la dernière étape à franchir suite au vote historique du 2 mars 2017 où les membres de la communauté de Wôlinak votèrent majoritairement en faveur de la signature de l’accord spécifique et de leur code foncier.

Grâce à cette entente, la communauté sera, entre autres, mieux outillée afin d’élaborer ses propres lois sur la gestion et la protection de ses terres, de ses ressources et de son environnement. Cela lui permettra également d’acquérir de l’autonomie gouvernementale et sectorielle en matière de gestion des terres. En effet, tel que l’explique Mme Katharina Trottier, directrice des terres et de l’habitation de Wôlinak : « Grâce à cette adhésion, le Conseil des Abénakis de Wôlinak sera en mesure d’émettre des baux et faire des ententes avec des institutions financières afin de faciliter l’accès hypothécaire aux membres de la communauté, en plus d’avoir un impact positif direct sur le développement économique de Wôlinak. »

L’Accord-cadre sur la gestion des terres des Premières Nations est une entente de gouvernement à gouvernement signée en 1996 par treize Premières Nations. Aujourd’hui, 72 Premières Nations à travers le Canada sont signataires de cette entente historique. Celle-ci accorde aux Premières Nations signataires le pouvoir d’élaborer des lois concernant les terres de réserve, les ressources et l’environnement.

Renseignements :

Katharina Trottier, directrice des terres et de l’habitation

Conseil des Abénakis de Wôlinak

T : 819-294-6696

La tournée pancanadienne de Wapikoni : le cinéma qui roule s’arrête à Odanak et Wôlinak

La caravane de diffusion de courts métrages autochtones Wapikoni : le cinéma qui roule, continue sa tournée pancanadienne amorcée en avril dernier à Vancouver et s’arrête à Odanak le 14 septembre et à Wôlinak le 15 septembre pour présenter une collection de films primés ayant voyagé dans les plus grands festivals et réalisés par cinéastes émergents issus des communautés autochtones canadiennes. Le choix de ces œuvres, aux récits hors du commun et aux images soignées (tant photographiques qu’animées), a pour objectif de faire découvrir des voix autochtones dynamiques et des talents incroyables sortis tout droit des communautés. La tournée Wapikoni : le cinéma qui roule s’inscrit dans le cadre de « Le Wapikoni d’un océan à l’autre : la réconciliation par les arts médiatiques », un projet avec le patronage de la Commission canadienne pour l’UNESCO et soutenu par le gouvernement du Canada.

La caravane de diffusion de courts métrages autochtones Wapikoni : le cinéma qui roule, continue sa tournée pancanadienne amorcée en avril dernier à Vancouver et s’arrête à Odanak le 14 septembre et à Wôlinak le 15 septembre pour présenter une collection de films primés ayant voyagé dans les plus grands festivals et réalisés par cinéastes émergents issus des communautés autochtones canadiennes. Le choix de ces œuvres, aux récits hors du commun et aux images soignées (tant photographiques qu’animées), a pour objectif de faire découvrir des voix autochtones dynamiques et des talents incroyables sortis tout droit des communautés. La tournée Wapikoni : le cinéma qui roule s’inscrit dans le cadre de « Le Wapikoni d’un océan à l’autre : la réconciliation par les arts médiatiques », un projet avec le patronage de la Commission canadienne pour l’UNESCO et soutenu par le gouvernement du Canada.

« Le Wapikoni réalise l’un de ses objectifs les plus chers : faire résonner dans tout le Canada la voix des jeunes autochtones avec qui l’organisme travaille depuis plus de 13 ans et établir un dialogue entre communautés de toutes origines grâce à leurs films, un patrimoine culturel unique », a déclaré Manon Barbeau, directrice générale du Wapikoni.

Bande-annonce de la tournée Wapikoni, le cinéma qui roule : https://vimeo.com/210325200

À propos du Wapikoni mobile

Le Wapikoni mobile est un studio ambulant de formation et de création audiovisuelle et musicale dédié aux jeunes autochtones. Depuis 2004, de milliers de participants du Wapikoni issus de 24 nations ont participé à la réalisation de plus de 985 courts métrages traduits en plusieurs langues et récipiendaires de 150 prix et mentions dans des festivals nationaux et internationaux. Le Wapikoni bénéficie du patronage de la Commission canadienne pour l’UNESCO qui fait le lien entre les Canadiennes et Canadiens et le travail essentiel de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Elle assure la promotion des valeurs, priorités et programmes de l’UNESCO au Canada et fait entendre la voix des experts de la société civile à l’international.

Facebook: https://www.facebook.com/wapikoni/

Twitter: https://twitter.com/wapikoni

Instagram: https://www.instagram.com/wapikonimobile/

Élise Boucher-DeGonzague en spectacle au Musée des Abénakis

Le Musée des Abénakis, dans le cadre de sa programmation culturelle, vous présente pour la toute première fois, le spectacle N’TOKI – Je me réveille, une création musicothéâtrale écrite et interprétée par l’auteure-compositrice- interprète abénakise Élise Boucher-DeGonzague sous la direction artistique de Sylvain Rivard, artiste multidisciplinaire et spécialiste de l’art autochtone.

Le Musée des Abénakis, dans le cadre de sa programmation culturelle, vous présente pour la toute première fois, le spectacle N’TOKI – Je me réveille, une création musicothéâtrale écrite et interprétée par l’auteure-compositrice- interprète abénakise Élise Boucher-DeGonzague sous la direction artistique de Sylvain Rivard, artiste multidisciplinaire et spécialiste de l’art autochtone.

N’TOKI – Je me réveille raconte, en textes et en chansons, la vie quotidienne d’une jeune abénakise sur le point de devenir mère. Une histoire qui mène l’auditeur par la main du cœur jusque dans l’atmosphère paisible de la fin du jour à l’heure où les berceuses se chantent, tout en douceur, dans les maisons longues de toutes les Nations.

Élise Boucher-DeGonzague a d’abord fait sa marque en tant que soliste dans des œuvres symphoniques contemporaines. Elle aura chanté notamment en Suisse, en Égypte et au Moyen-Orient avant de s’installer en France en 1996 où elle fera carrière pendant une quinzaine d’années. Depuis son retour définitif au Québec, l’artiste vit à proximité de la communauté d’Odanak où elle s’imprègne

avec bonheur de sa culture ancestrale paternelle. Elle est fière de participer à la vie culturelle de sa nation et chante plus que jamais son appartenance abénakise.

Vous pouvez vous procurer votre billet, au coût de 20$, au 450 568-2600. Les places sont limitées, veuillez confirmer votre place avant le 18 septembre 2017.

Un cocktail vous sera servi sur place.

L’AGRILE DU FRÊNE POURRAIT MENACER UNE PRATIQUE ABÉNAKISE ANCESTRALE

Alors que l’agrile du frêne fait des ravages un peu partout au Québec, les Abénakis d’Odanak craignent la disparition des arbres qu’ils utilisent pour la fabrication de paniers, un savoir-faire transmis de génération en génération dans la communauté.

Annette Nolet fabrique des paniers de frêne depuis des années. Une méthode qui lui a été transmise par sa mère. « Pour la perpétuité de cette activité-là, c’est clair que l’approvisionnement de frênes noirs est essentiel », dit Suzie O’Bomsawin, directrice du Ndakinna, l’entité qui s’occupe de la gestion de l’environnement et de l’aménagement du territoire au Grand Conseil de la nation Waban-Aki.

Une matière irremplaçable

Le bois de frêne noir est le seul qui soit assez flexible pour être utilisé dans la fabrication de paniers traditionnels. L’agrile du frêne n’a pas encore été détecté dans le secteur de Nicolet-Yamaska, où se situe la communauté d’Odanak, mais selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments, ça ne saurait tarder.

« Quand toutes ces zones-là vont être visées également, il va falloir trouver des alternatives, et il n’y en aura certainement pas des millions », indique le gestionnaire foncier d’Odanak, Michel Durand-Nolet.

Éviter l’abattage préventif

Les Abénakis souhaitent préserver les frênes et éviter qu’ils soient abattus, comme ce fut le cas dans plusieurs villes dans le but de limiter la propagation.

« Quand le frêne est attaqué par l’agrile, oui, on peut l’abattre, mais ce n’est pas la bonne idée d’abattre l’autre frêne à côté qui, lui, est encore sain, croit Michel Durand-Nolet. Dans la composition chimique de chaque plante, on retrouve des insecticides naturels et les arbres finissent par se défendre eux-mêmes. »

Michel Durand-Nolet souhaite que les connaissances que détient son peuple soient mises à profit dans la gestion de l’insecte ravageur.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments invite quant à elle ceux qui croient détenir des informations utiles sur l’agrile du frêne à communiquer avec elle et à transmettre les connaissances qu’ils détiennent pour venir à bout de cet indésirable.

Avec les renseignements de Jennifer O’Bomsawin

WÔLINAK AURA SA PISCINE INTÉRIEURE

Des travaux débuteront prochainement, derrière le Gym Formule Fitness de Wôlinak, en vue de construire un nouveau bâtiment qui abritera une piscine de 32 pieds par 16 pieds.

L’endroit possédera aussi deux cuves de nage de 6 pieds par 10 pieds, qui permettra aux nageurs de travailler davantage en résistance à l’aide d’un élastique. Il s’agit d’une méthode offrant la chance de s’améliorer notamment au niveau technique.

Le projet est estimé à 434 000$, dont 175 000$ proviennent du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150). Une portion de 10% du budget, équivalant à 43 400$, est assumée par le Conseil des Abénakis de Wôlinak et le Secrétariat aux affaires autochtones fournit la différence. Par ailleurs, l’initiative est aussi soutenue par le Centre de santé de Wôlinak, qui a des fonds pour l’organisation d’activités.

«C’est un besoin qui a été véhiculé par des gens de la communauté et des environs. Depuis la fermeture de la piscine de l’école secondaire Les Seigneuries, à Saint-Pierre-les-Becquets, c’est quelque chose qui manque et on a décidé de répondre à ce besoin qui est non-assouvi pour l’instant», exprime Dave Bernard, directeur général du Conseil des Abénakis de Wôlinak.

Il précise toutefois que le Conseil est ouvert aux partenariats qui pourraient se conclure éventuellement.

Le bâtiment abritant la piscine, les cuves de nage et un sauna sera annexé au Gym. Ainsi, les vestiaires seront communs pour les deux sphères d’activité. Les travaux devraient être terminés pour le mois de décembre, car le projet doit être délivré au plus tard le 31 décembre 2017.

MISE À JOUR – CAUSE DESCHENEAUX

Le 3 août 2015, madame la juge Chantal Massse de la Cour supérieure du Québec a décidé dans la cause Descheneaux que la plus grande partie des règles d’inscription dans la Loi sur les Indiens sont invalides en raison de la discrimination fondée sur le sexe dans l’octroi du « statut d’Indien » et violent donc la Charte canadienne des droits et libertés.

La juge Masse a néanmoins suspendu l’effet de sa déclaration d’invalidité pour une période de 18 mois afin de permettre au Parlement d’amender la Loi sur les Indiens et la rendre conforme à la Charte.

La décision de la juge Masse n’a donné un nouveau droit au statut à personne car elle a jugé qu’il revenait au Parlement et non pas à la Cour de changer la Loi sur les Indiens. Si le Parlement n’agissait pas avant la date butoir, l’inscription sous la Loi sur les Indiens cesserait simplement, sauf de rares exceptions.

Le gouvernement a finalement présenté ses amendements proposés au Sénat à la fin octobre 2016, intitulés projet de loi S-3, mais le Comité sénatorial sur les peuples autochtones a demandé au Ministre des Affaires indiennes et du Nord de tenir une meilleure consultation et d’éliminer des règles d’inscription toute la discrimination fondée sur le sexe. En janvier 2017, le gouvernement a obtenu de la juge Masse une prolongation de son délai jusqu’au 3 juillet, mais il a seulement présenté ses amendements révisés au Sénat en mai 2017.

Le Sénat a décidé que le projet de loi S-3 ne va pas assez loin et le 1er juin, il a adopté des amendements – appelés « 6(1)a) tout au long » (“6(1)(a) all the way”) – qui donneraient le même statut à tous les descendants d’une femme ayant perdu son statut nés avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles en 1985. Par contre, la Ministre a déclaré qu’elle s’opposerait à ce changement lorsque le projet de loi S-3 serait devant la Chambre des communes.

Après que les avocats de la Ministre aient informé la juge Masse qu’ils ne se serviraient pas de la date d’audience réservée pour le 19 juin pour une requête pour prolonger la suspension, les avocats de Stéphane Descheneaux, de Susan et Tammy Yantha et des Abénakis ont présenté leur propre requête. Le 20 juin, la juge Masse a refusé d’accorder la prolongation et a décidé que la cour ne pouvait s’immiscer dans un différend entre la Chambre des communes et le Sénat.

Le 21 juin, la Chambre des communes a adopté le projet de loi S-3 sans les amendements « 6(1) a) tout au long » et l’a renvoyé au Sénat, mais le 22 juin le représentant du gouvernement au Sénat a ajourné le débat sur le projet de loi S-3 et tant la Chambre des communes que le Sénat ont ajourné leurs travaux pour l’été.

Dans la dernière semaine de juin, le gouvernement a présenté sa propre requête et demandé à la juge Masse de prolonger la suspension de sa déclaration d’invalidité jusqu’au 26 décembre mais la juge Masse a décidé le 27 juin que rien n’avait changé depuis son dernier jugement et a rejeté la requête du fédéral.

Le gouvernement a interjeté appel sur la question de prolonger la suspension, lequel sera entendu à Montréal le 9 août prochain. Jusqu’à cette date, une ordonnance de sauvegarde accordée par le juge Nicholas Kasirer de la Cour d’appel du Québec – avec le consentement des procureurs de M. Descheneaux, de mesdames Yantha et des Abénakis – permet au Registraire de continuer à appliquer les règles d’inscription actuelles de la Loi sur les Indiens.

Redécouvrir un héritage trop peu connu

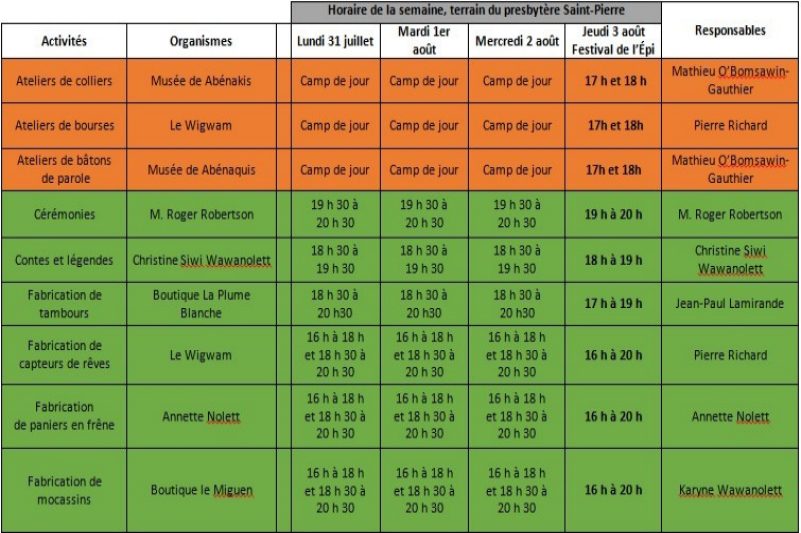

Le Centre communautaire Saint-Pierre (CCPS) organise, dans le cadre du 150eanniversaire du Canada, une semaine de sensibilisation à la culture autochtone du 31 juillet au 3 août au presbytère de l’église Saint-Pierre, à Drummondville.

Le Centre communautaire Saint-Pierre (CCPS) organise, dans le cadre du 150eanniversaire du Canada, une semaine de sensibilisation à la culture autochtone du 31 juillet au 3 août au presbytère de l’église Saint-Pierre, à Drummondville.

C’est grâce à une subvention de 23 160 $ du gouvernement du Canada que le projet a pu voir le jour. «Pendant quatre jours, les citoyens vont acquérir une grande ouverture d’esprit et de respect mutuel à la suite de ces rencontres. Ça leur permettra de découvrir l’histoire, les mœurs et la vie quotidienne des autochtones», a avoué Florence Benedicte du Conseil de bande des Abénakis d’Odanak.

La programmation comporte deux volets qui sont offerts gratuitement aux participants. Le premier, destiné aux 400 enfants qui fréquentent les camps de jour, fera découvrir l’artisanat amérindien par la fabrication de colliers, de bourses et de bâtons de parole. L’animation sera faite par le Musée des Abénakis et la boutique Le Wigwam.

Le second volet s’adresse à toute la population. À partir de 16 h tous les jours les participants pourront assister à des démonstrations de fabrication de tambours, de capteurs de rêves, de paniers et de mocassins. En soirée, dès 18 h 30, les contes et légendes amérindiennes, animés par Christine Siwi Wawanolett, feront découvrir un tout autre univers de la tradition amérindienne. De plus, tous les soirs, une cérémonie du Grand Conseil se tiendra à partir de 19 h 30. Cette cérémonie avait lieu avant les séances du Grand Conseil pour préparer le corps et l’esprit afin qu’ils puissent prendre les meilleures décisions pour la communauté. Pour clôturer cette cérémonie, il y aura une signature d’un traité de paix pour tous les peuples de la terre. Roger Robertson, représentant de la nation Micmac, animera la cérémonie.

Le 3 août, journée du 45e anniversaire du Festival de l’épi du CCSP, de 16 h à 20 h, les enfants de Drummondville pourront participer aux ateliers d’artisanat amérindien. De plus, tous les ateliers de fabrication les contes et légendes et la cérémonie du Grand Conseil seront également tenus lors de la soirée du Festival de l’épi. Les objets fabriqués dans le cadre des ateliers du soir feront l’objet d’un tirage à la fin de chacune des soirées.

«Kwaï (Bonjour en Abénakis). Le peuple Abénakis est fier et accueillant. Une trentaine d’enfants visiteront le Musée des Abénakis à Odanak afin de faire découvrir notre culture. Nous sommes heureux de participer à cette semaine de sensibilisation à la culture autochtone», a conclu Mathieu O’Bomsawin-Gauthier, directeur général du musée.