Le GCNWA : une organisation autochtone qui voit grand

La pandémie aura permis au Grand Conseil de la Nation Waban-Aki de démontrer son savoir-faire un peu partout au Québec. Découvrez comment nous y sommes parvenus en lisant cet article du quotidien Le Nouvelliste.

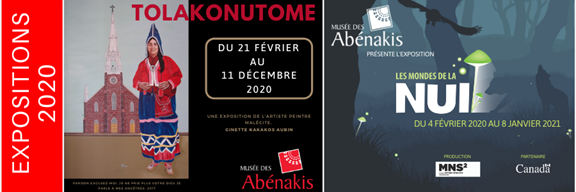

MUSÉE DES ABÉNAKIS | PROGRAMMATION 2020

Le Musée des Abénakis est fier de présenter sa programmation d’expositions pour l’année 2020.

Les Mondes de la nuit – jusqu’au 8 janvier 2021

Les plus belles histoires se racontent la nuit, alors que l’atmosphère est chargée de mystères et que votre esprit est prêt à vivre une gamme d’émotions. Errez dans l’ambiance claire obscure de l’exposition Les mondes de la nuit et découvrez ce qui se passe dans votre cerveau et à l’extérieur, alors que le soleil est couché. Assurément, vous ne fermerez pas l’œil de la nuit!

Les mondes de la nuit, produite par le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, mise sur l’ambiance claire obscure pour faire vivre une expérience amusante et enrichissante. Les enfants pourront enfin passer la nuit debout, faire du camping sous les étoiles, jouer à cache-cache dans le labyrinthe et s’amuser avec des peluches d’animaux du désert.

Tolakonutome. Elle raconte une histoire – jusqu’au 11 décembre 2020

À travers 20 œuvres qui regroupent des peintures et des œuvres sur papier, l’artiste malécite, Ginette Kakakos Aubin, nous guide à travers sa propre histoire. Cette exposition est fondée sur l’exploration des origines autochtones de l’artiste — une véritable recherche de ses racines culturelles et de leur actualisation. Ses œuvres sont inspirées des arts primitifs, des objets, des vêtements et de la broderie de ses ancêtres qui lui servent également de catalyseurs de création.

Forte de ses nombreuses participations à des expositions solos et collectives, au Canada, aux États-Unis et en Europe Ginette Kakakos Aubin a su se démarquer grâce à la qualité et l’authenticité de ses œuvres et à sa présence active au sein du milieu artistique québécois.

NIONA SUR « LA ROUTE DES PANIERS »

L’équipe Niona, constituée de jeunes des communautés d’Odanak et de Wôlinak, est présentement en territoire abénakis, dans le Maine, pour partir à la découverte de traditions ancestrales.

Ce projet de recherche collaboratif entre Niona et le Bureau du Ndakina du GCNWA se nomme « La route des paniers ».

Ils se pencheront sur la production de paniers de frêne. Un élément très important de la culture abénakise, tant d’un point de vue historique qu’archéologique.

Apprenez-en davantage sur le sujet en écoutant l’entrevue qu’a offert la responsable du projet, Valérie Laforce, à VIA 90,5 en CLIQUANT ICI.

Une construction inusitée à Odanak

Une construction inusitée à Odanak

L’archéologue Geneviève Treyvaud en compagnie de Vicky Desfossés-Bégin du Musée des Abénakis d’Odanak. Derrière, on aperçoit la structure de la maison traditionnelle et quelques travailleurs. (Photo) (Photo : Marie-Eve Veillette)

Une maison traditionnelle abénakise du 19e siècle est sur le point d’ouvrir ses portes sur le terrain du Musée des Abénakis d’Odanak.

La semaine dernière, la structure prenait forme. Elle est composée de pieux taillés dans des billots d’épinette provenant des forêts publiques du territoire ancestral abénakis (le Ndakinna). Dans les jours suivants, on prévoyait procéder au recouvrement des murs, qui sera quant à lui en écorce synthétique, composée de plastique recyclé.

«C’est une maison traditionnelle, oui, mais construite selon les contraintes et les réalités du 21e siècle, précise l’archéologue Geneviève Treyvaud, membre de l’équipe de travail. Autrefois, les Abénakis changeaient l’écorce de leur résidence à chaque année, ce qui est impensable aujourd’hui en raison de la réglementation entourant la protection des forêts.»

«C’est une adaptation contemporaine de l’habitation que l’on fait, ajoute Vicky Desfossés-Bégin, du Musée des Abénakis. On la reproduit avec la matière d’aujourd’hui pour une question de durabilité aussi.»

Un projet riche d’histoire

La réalisation de ce bâtiment a lieu sur le site même où des fouilles archéologiques, menées de 2010 à l’année dernière, ont permis de mettre au jour des traces de ce genre d’habitation. Ces recherches, rappelons-le, portaient sur la mission fortifiée du fort abénakis, datant entre 1680 et 1759.

«Quand on a mené les fouilles, on a trouvé plusieurs traces de poteaux, de piquets et de pieux», indique Mme Treyvaud, précisant que ces traces ont été laissées lorsqu’ils ont brûlé, après que les troupes du major Robert Rogers aient attaqué le fort abénakis et incendié le village et la chapelle en 1759.

L’idée de départ était de reproduire une habitation de cette époque. Or, le projet a été revu en fonction du bois disponible pour le réaliser. «On s’attendait à recevoir des perches de bois… mais on nous a livré des arbres!, rigole Mme Treyvaud. Les Premières nations étaient très fortes pour s’adapter à leur environnement et aux ressources disponibles, alors on poursuit dans la même veine!»

En bout de ligne, c’est un mal pour un bien, estime Vicky Desfossés-Bégin, puisque la maison traditionnelle du début du 19e siècle n’est pas un type d’habitation présenté ailleurs au Québec. En effet, ce sont plutôt des habitations préhistoriques précoloniales qu’on peut habituellement visiter; un peu comme celle qui était prévue au début du projet. «On s’est dit qu’avec [le matériel reçu], on allait pouvoir miser sur une période moins connue de l’histoire des Premières nations», mentionne Mme Treyvaud.

C’est donc une maison représentant la période de contact avec les Européens et le début de la colonie que le Musée proposera à ses visiteurs. «C’est un moment où la maison autochtone est très métissée en raison des deux cultures qui se côtoient. Chacune prend un peu de l’autre. D’un côté, les premiers colons s’adaptent à la nourriture des autochtones et à leurs façons de pêcher et de chasser; de l’autre, les Premières nations adaptent leur outillage avec des matériaux européens, comme la céramique et les chaudrons en cuivre.»

Bienvenue dans Kwigw8mna!

L’habitation sera entièrement aménagée avec des reproductions d’artefacts. On aura l’impression d’entrer chez quelqu’un.

Pour en arriver à recréer ce milieu de vie d’autrefois, l’équipe derrière le projet a effectué une grande recherche sur les maisons traditionnelles construites par les Abénakis sur l’ensemble du Ndakinna, qui englobe non seulement une bonne partie du sud du Québec jusqu’à la rivière Chaudière, mais aussi le Maine et le New Hampshire. «On a consulté toutes sortes de sources historiques afin d’avoir un portrait réaliste tant de l’intérieur que de l’extérieur de ces habitations», explique Mme Treyvaud.

Les données archéologiques recueillies durant les huit années de fouilles à Odanak ont également été des alliées précieuses pour la réalisation du projet.

Malgré tout, l’équipe de travail n’a pas la prétention d’affirmer que sa construction sera une maison authentique. «Elle n’aura pas nécessairement la même forme. On pense que les maisons étaient peut-être plus rondes. Par contre, il y en avait possiblement d’autres formes également.»

La construction a commencé le 25 juin. On prévoit la terminer cette semaine, si tout va bien. C’est l’entreprise montréalaise Technologies autochtones qui réalise les travaux, aidée de trois résidents d’Odanak.

Une fois la structure et le revêtement terminés, on procédera à l’aménagement intérieur, puis extérieur. «Tout autour de l’habitation, on veut aménager un potager de plantes médicinales et traditionnelles, avec des graines indigènes de l’époque», indique Vicky Desfossés-Bégin.

Notons en terminant que le projet a été financé par Patrimoine Canadien. Il a aussi obtenu un soutien du conseil de bande, du grand conseil et du bureau du Ndakinna. Le nouvel attrait portera le nom de Kwigw8mna, qui signifie «notre maison» en abénakis.

Le ministre Jean Boulet confirme plus de 13 millions de dollars pour soutenir les membres des Premières Nations et les Inuit dans leurs démarches menant vers l’emploi

Le ministre Jean Boulet confirme plus de 13 millions de dollars pour soutenir les membres des Premières Nations et les Inuit dans leurs démarches menant vers l’emploi

Afin de permettre aux membres des Premières Nations et aux Inuit de prendre leur place dans le marché du travail, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, confirme un investissement de plus de 13 millions de dollars par l’intermédiaire des Alliances pour la solidarité ainsi que du Programme d’aide à l’intégration en emploi des membres des Premières Nations et des Inuit (PAIPNI).

Financé à hauteur de 4,8 millions de dollars, le PAIPNI vise à aider 500 membres des Premières Nations et Inuit à intégrer le marché du travail d’ici 2023. En lien direct avec la Grande corvée 2.0, ce programme a pour but d’aider les membres des Premières Nations et les Inuit à acquérir une première expérience de travail significative et de favoriser leur maintien en emploi.

Le PAIPNI permet de financer jusqu’à 80 % du salaire brut de la personne qui en bénéficie et de couvrir jusqu’à 100 % des coûts directs liés à la formation. Il prévoit également des mesures d’accompagnement pour les personnes embauchées et du financement pour adapter le milieu de travail ou les outils en matière de ressources humaines pour une intégration réussie. La mise en œuvre du PAIPNI se fait de concert avec les membres des communautés concernées pour bien répondre aux besoins des travailleurs.

Les Alliances pour la solidarité permettent, quant à elles, aux organisations autochtones signataires de ces ententes, en collaboration avec leurs partenaires sur leurs territoires, d’aborder la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale selon des priorités convenues en région, dont la persévérance scolaire et l’intégration professionnelle. Les investissements totaux à cet égard s’élèvent à 8,3 millions de dollars.

« J’encourage les membres des Premières Nations et les Inuit à poser leur candidature pour les emplois disponibles, puisque c’est en accédant au marché du travail qu’ils pourront faire bénéficier leurs communautés respectives de leurs talents et de leur savoir-faire. C’est ainsi que, par l’intermédiaire du PAIPNI et des Alliances pour la solidarité, nous mobilisons une main-d’œuvre disponible, réduisant les effets de la rareté de la main-d’œuvre sur l’économie du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je me réjouis de cette annonce qui va permettre aux Premières Nations et aux Inuit d’intégrer le marché du travail. Les Premières Nations et les Inuit représentent une jeune main-d’œuvre dynamique dont les forces et les talents doivent être mis en lumière. En travaillant ensemble, nous contribuerons à relever le défi que représente l’enjeu de la pénurie de main-d’œuvre. »

Sylvie D’Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

- Le 13 mai dernier, le ministre Boulet a lancé la deuxième phase de la Grande corvée : la Grande corvée 2.0. Elle s’adresse directement aux travailleurs, alors que la première phase a pour objectif d’aller au-devant des besoins des entreprises pour les aider à faire face à la rareté de la main-d’œuvre.

- Depuis le début de la Grande corvée 2.0, des mesures ont été annoncées pour rapprocher du marché du travail différents groupes sous-représentés : les travailleurs expérimentés (13 mai), les personnes handicapées (5 juin) et les membres des communautés autochtones (28 juin).

- Le gouvernement poursuit, jusqu’en 2023, les Alliances pour la solidarité par trois ententes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale signées avec l’Administration régionale Kativik, le Gouvernement de la nation crie et la Commission de la santé et des services sociaux des Premières nations du Québec et du Labrador, qui bénéficient respectivement de 2 millions, de 2,2 millions et de 4,1 millions de dollars.

Liens connexes :

Programme d’aide à l’intégration en emploi des membres des Premières Nations et des Inuit (PAIPNI)

Alanis Obomsawin, artiste visuelle, de Caroline Montpetit – Le Devoir

Alanis Obomsawin, artiste visuelle, de Caroline Montpetit – Le Devoir

Illustration: Alanis Obomsawin Alanis Obomsawin, « La grande visite », 2007

Caroline Montpetit, Le Devoir, 8 juin 2019 – Après la crise d’Oka de 1990, l’artiste waban-akise Alanis Obomsawin, connue surtout comme documentariste, a senti le besoin de s’exprimer à travers les arts visuels. Elle crée alors un monotype sur plexiglas représentant une tête de cheval et l’intitule Cheval vert. Ce cheval vert, elle l’a déjà rencontré en rêve. Dans ce rêve, le cheval la poursuivait tous les jours. Un jour, pour l’éviter, elle entre dans une maison où un homme dort, qu’elle ne doit pas réveiller sous peine de se faire violer. Elle entre en contact avec le cheval et lui promet de le visiter tous les jours en échange de sa liberté.

À 86 ans, Alanis Obomsawin présente une première exposition solo de ses oeuvres, surtout des gravures à la pointe sèche, au Musée des beaux-arts de Montréal. Les oeuvres présentées ont toutes été réalisées après 1990, même si l’artiste a commencé à travailler la gravure dans les années 1970. On y retrouve des thèmes chers à l’artiste, plusieurs gravures liées au monde animal, à l’histoire amérindienne et à la maternité. Une série de gravures, qui montre des mères accompagnées de leurs enfants, s’intitule Mère de tant d’enfants. C’est d’ailleurs le nom qu’Alanis Obomsawin avait donné à un film qu’elle a réalisé en 1975. « C’était l’Année de la femme, se souvient-il. Mon Dieu que ça avait été difficile à réaliser. Aujourd’hui, c’est plus facile, je n’ai plus besoin de me battre », dit-elle en entrevue. En général, elle est d’ailleurs très optimiste au sujet de la situation des Autochtones au Canada. Elle se réjouit de voir de jeunes Autochtones se relever et se battre plutôt que de penser au suicide. Reste que son oeuvre reflète une partie des misères endurées par les communautés autochtones, et waban-akise en particulier, au fil des décennies.

« Dans la culture autochtone, les femmes gardaient les enfants avec elles en tout temps. Elles les portaient pour aller travailler, jusqu’à l’âge de quatre ou cinq ans. C’était un aspect très important de la culture », dit-elle. Or, l’une de ses gravures, intitulée Qu’est devenu mon enfant, illustre le drame vécu par les mères dont les enfants ont été forcés d’être emmenés au pensionnat. Certaines de ces mères n’ont jamais revu leurs enfants, et n’ont jamais su ce qu’il en était advenu.

Paniers tressés

L’exposition présente également des éléments de la culture waban-akise, dont les fabuleux paniers qui ont fait la réputation de son peuple. « À une certaine époque, raconte Alanis Obomsawin, tout le monde fabriquait des paniers. » Elle dit s’ennuyer du foin d’odeur qui séchait devant chaque maison, à Odanak. Une de ses oeuvres est d’ailleurs dédiée à Agnès Panadis, une tresseuse de paniers connue du village. La salle du musée consacrée à l’exposition propose aussi de magnifiques spécimens de ces paniers. Un panier de mariage, signé Emilia M’Sadoqies, est orné d’une multitude de petits paniers, et d’un oiseau qui en porte un dans son bec. Et il faut entendre Alanis Obomsawin raconter comment sa mère se sauvait pour éviter d’aller vendre les paniers aux touristes. L’exposition présente aussi un col et un sac brodé de la grand-mère d’Alanis Obomsawin, Marie-Anne Nagajoie. « Ma grand-mère, Marie-Anne Nagajoie, disait “Mariah aura une vie difficile, parce qu’elle refuse de faire des paniers” », raconte-t-elle.

Une autre gravure fait référence à Ozonkhiline, ce Waban-Aki qui a emprunté les rails à pied, d’Odanak jusqu’à Darmouth College, au New Hampshire, en 1823. « C’était une période où on perdait toutes les terres, raconte-t-elle. L’Université de Darmouth était construite sur des terres autochtones. Pour cette raison, les Autochtones avaient le droit d’y suivre des cours gratuitement. » C’est l’éducation qu’Ozonkhilin était parti chercher à pied. À son retour au village, Ozonkhilin est devenu un pasteur méthodiste et a introduit le protestantisme au village.

L’importance des rêves

Les rêves, très importants dans la culture amérindienne, ont toujours été d’un grand secours pour Alanis Obomsawin, qui a trouvé la paix dans le sommeil. Elle se souvient que dans l’un d’eux, des étrangers établis à Odanak voulaient l’enterrer vivante parce qu’elle était différente. Dans son rêve, elle a émergé du cimetière, coiffée de bois d’animaux. À partir de ce moment, elle a pu circuler à l’aise dans le village parce qu’elle était devenue invisible.

Pourtant, Alanis Obomsawin est tout sauf invisible ou enterrée. Vendredi, elle donnait des entrevues toute vêtue de rouge, en hommage aux femmes et aux filles autochtones assassinées ou disparues. C’est la couleur que le musée a donnée aux murs de l’exposition, pour la même raison.

Alanis Obomsawin, œuvres gravées. Une artiste et sa nation: les vanniers waban-akis d’Odanak

Musée des beaux-arts de Montréal, du 7 juin au 25 août 2019

QUATRE NATIONS AUTOCHTONES S’UNISSENT POUR AFFIRMER LEUR AUTONOMIE TERRITORIALE

QUATRE NATIONS AUTOCHTONES S’UNISSENT POUR AFFIRMER LEUR AUTONOMIE TERRITORIALE

Des Chefs et représentants élus des Nations innues, malécites, abénakises et atikamekw étaient rassemblés jeudi à Québec afin de sceller une alliance internations basée sur l’affirmation de leur droit à l’autodétermination et de leur droit inhérent à l’autonomie gouvernementale. Par cette Déclaration, les Premières Nations signataires se donnent les moyens d’affirmer et de solidifier leurs relations, notamment en concluant des accords ou des arrangements favorisant la coexistence harmonieuse sur le territoire;

« Que les relations entre nous, les Premières Nations signataires, soient fondées sur la reconnaissance et le respect de nos droits, besoins et culture respectifs, tout en favorisant l’entraide, la collaboration, l’échange et le partenariat, comme l’auraient fait nos ancêtres. Que nous, les Premières Nations signataires, soyons les gardiennes de ces engagements et en assurions la mise en œuvre » – Extrait de la Déclaration.

Cette démarche sans précédent s’inscrit dans la volonté des Premières Nations concernées d’envoyer un message clair aux gouvernements qu’aucune forme d’ingérence politique ne peut être tolérée lorsqu’il s’agit d’ententes ou de mesures susceptibles d’avoir un impact sur nos territoires jamais cédés. Les territoires ancestraux de Ndakinna, Nitaskinan, Nitassinan et de Wolastokuk n’ayant jamais été cédés, les Nations affirment ainsi leurs droits légitimes de décider de manière autonome de l’avenir, de l’utilisation et de la gestion des territoires ancestraux respectifs. Elles conviennent qu’il est de leur responsabilité d’établir des accords les concernant selon leurs valeurs et leurs coutumes.

« Depuis des temps immémoriaux, et ce, bien avant l’arrivée des colons européens, les Premières Nations innues, malécites, abénakises et atikamekw ont habité de façon continue sur les territoires de leurs ancêtres. Historiquement, lorsqu’il était question des zones de chevauchement, nous avons toujours été en mesure de partager et de gérer harmonieusement l’utilisation du territoire. C’est à nous de décider ce que nous voulons ou ne voulons pas sur nos territoires », ont déclaré les élus.

Cette alliance, scellée sur la base du droit à l’autodétermination et au droit inhérent à l’autonomie gouvernementale, démontre un engagement clair à prendre les moyens nécessaires pour affirmer et solidifier les relations entre les Nations. Elle lie les Premières Nations innues de Pekuakamiulnuatsh (Mashteuiatsh), d’Essipit, de Pessamit, des Abénakis de Wôlinak et d’Odanak, des Malécites de Viger ainsi que des Atikamekw de Manawan et de Wemotaci.

DES ÉLÈVES DE L’INSTITUTION KIUNA ONT PARTICIPÉ AU NOUVEL ALBUM DE LA FONDATION COWBOYS FRINGANTS

DES ÉLÈVES DE L’INSTITUTION KIUNA ONT PARTICIPÉ AU NOUVEL ALBUM DE LA FONDATION COWBOYS FRINGANTS

Avec l’aide du parolier Jonathan Harnois, des élèves de l’Institution Kiuna ont écrit la chanson Mémoire pour Elisapie.

Il y a une énergie redoutable dans cette pièce en l’honneur de Magtogoek, le fleuve aux grandes eaux. Accords majeurs, ondoyantes pulsations, poésie du texte; ici tout conspire pour mettre en valeur une profonde prise de parole autochtone.

Voici les détails du projet :

Le Saint-Laurent est un symbole fort de notre géographie identitaire; la relation que nous entretenons avec lui est multiple et complexe. Avec le tout nouveau projet LE SAINT-LAURENT CHANTÉ, propulsé par la FONDATION COWBOYS FRINGANTS, en collaboration avec la FONDATION DAVID SUZUKI, 11 créateurs d’exception ont eu envie d’explorer le lien qui nous unit à ce majestueux cours d’eau : Alex Nevsky, Patrice Michaud, Marie-Pierre Arthur, Maude Audet, Antoine Corriveau, Elisapie, Salomé Leclerc, Jérôme Minière, Galaxie, Saratoga, ainsi que le parolier Jonathan Harnois.

Pour y arriver, le collectif a demandé à la jeunesse québécoise de lui prêter main forte en les invitant à partager leur vision de ce fleuve qu’ils côtoient au quotidien. Des élèves de l’Institution Kiuna ont fièrement participé à ce projet!

Trois rencontres avec chaque groupe ont permis à l’auteur Jonathan Harnois de découvrir la relation que ces jeunes entretiennent avec le fleuve. Ce fut également l’occasion de les inclure dans une réflexion et de les inviter à apprivoiser leur créativité par l’écriture. S’inspirant de ce contact approfondi, l’auteur a écrit les textes de l’album, lesquels ont ensuite été mis en musique et interprétés par 10 artistes reconnus.

C’est donc au terme d’un grand effort collectif que naissent les 10 chansons de ce superbe album!

Un nouvel écocentre à Odanak

Un nouvel écocentre à Odanak

De gauche à droite: Alain O’Bomsawin, conseiller; Samuel Dufour, directeur du Bureau environnement et terre d’Odanak; Florence Benedict, conseillère; Pascal Théroux, maire de Saint-François-du-Lac; Joannie Beaupré, chargé de projet GMR; Éric Descheneaux, maire de Pierreville; Rick O’Bomsawin, Chef d’Odanak; Jacques T. Watso, conseiller et Yolaine Lampron, directrice générale de Saint-Elphège

Le Conseil des Abénakis d’Odanak et son Bureau Environnement et Terre (BETO) sont fiers d’annoncer la construction d’un tout nouvel écocentre au sein de leur communauté. Les nouvelles installations, dont les travaux de construction débuteront à la mi-mai, seront également mises à la disposition des municipalités avoisinantes de Saint-Elphège, Saint-François-du-Lac et Pierreville. C’est donc près de 5 000 personnes qui pourront bénéficier de ce nouveau service dès le mois de juillet prochain, répondant ainsi à l’intérêt et au soucis grandissants en matière de protection de l’environnement.

L’ambitieux projet pourra en partie être réalisé grâce au financement de Services aux Autochtones Canada (SAC). L’honorable Seamus O’Regan, ministre des Services aux Autochtones, n’a d’ailleurs que de bons mots au sujet de ce dernier : « Félicitations aux Abénakis d’Odanak pour ce projet écoresponsable et rassembleur. Le gouvernement du Canada est fier d’appuyer cette initiative qui contribuera à la prospérité et à l’autonomie des résidents de la communauté et des municipalités avoisinantes. » Le nouvel écocentre est surtout un projet qui couronne les efforts environnementaux déployés depuis la fermeture du plus gros dépotoir clandestin de la région, il y a presque trois décennies. En effet, l’implantation d’une telle infrastructure représente un avancement significatif pour la gestion des matières résiduelles dans le secteur puisque l’accès aux écocentres situés à proximité (Drummondville et Pierre de Saurel) est une alternative peu envisageable. En 2018, le BETO avait d’ailleurs dressé un portrait des besoins de la communauté en évaluant l’utilisation et l’achalandage du centre de récupération de matières mixtes déjà en place. Les résultats flagrants de cette analyse et l’évaluation des possibilités de partenariat ont permis la mise en place d’un système adapté pour le futur écocentre et d’un projet de collaboration intermunicipal. Le Chef de la communauté d’Odanak, M. Rick O’Bomsawin se dit d’ailleurs très heureux de voir enfin ce projet se concrétiser « Tous les efforts, grands ou petits, nous permettent d’honorer nos rôles et responsabilités en tant que gardiens de cette terre. De plus, nous croyons que la collaboration avec les municipalités voisines renforce l’impact positif que cette initiative de recyclage aura sur nos terres. » Un avis que partage d’ailleurs le maire de la municipalité de St-François-du-Lac, M. Pascal Théroux qui se dit fier d’avoir une bonne collaboration avec la communauté d’Odanak puisque « celle-ci a contribué à combler un besoin urgent, soit l’élimination adéquate de diverses matières, à un coût raisonnable et accessible à proximité de notre territoire ».

L’élaboration de ce partenariat se veut non seulement être une plateforme d’entraide et de coopération favorisant les liens entre Autochtones et Allochtones, mais il vise également à offrir l’opportunité à la communauté d’Odanak de trier davantage les matières à la source via des filières de recyclage diversifiées, en plus de tendre vers une meilleure autonomie financière au niveau de la gestion des gros rebuts et des matériaux mixtes.

Comme le mentionne Joannie Beaupré, responsable de la gestion des matières résiduelles pour le BETO « L’entraide est une valeur emblématique de la culture autochtone. C’est donc très gratifiant pour les Abénakis d’Odanak d’être les instigateurs d’un partenariat d’envergure avec les villages autour, mais surtout d’avoir développé un tel projet en collaboration avec une majorité d’organismes autochtones tels que l’IDDPNQL, les services techniques du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki, sans compter les précieux conseils des autres Nations qui sont passées par là. »

Le futur écocentre sera situé sur le même site que l’ancien dépotoir d’Odanak, toutefois, à partir du mois de juillet, ce dernier sera accessible via un nouveau segment financé par SAC. D’ici l’ouverture officielle de cet écocentre, la communauté d’Odanak tiendra un service d’appoint temporaire. Les matières acceptées, les règlements et modalités des utilisateurs, l’horaire d’ouverture, ainsi que l’itinéraire pour s’y rendre (intersection des rues Skamonal et Managuan), sont disponibles sur la page Facebook du Bureau Environnement et Terre d’Odanak. Le site de dépôt d’appoint sera ouvert à partir du 9 mai 2019 pour les résidents d’Odanak et à partir du 23 mai 2019 pour les résidents des autres municipalités.